Zürich-Fotograf und «Kind der Strasse» Jürg Lauber

Ihre Fotos von Zürich gehen auf Social Media um die Welt. Wer sind diese Fotografen? Was treibt sie an? In unserer neuen Serie drehen wir die Kamera um. Heute im Fokus ist Jürg Lauber, der keine Berührungsängste kennt und hauptsächlich dort fotografiert, wo sich viele Menschen aufhalten.

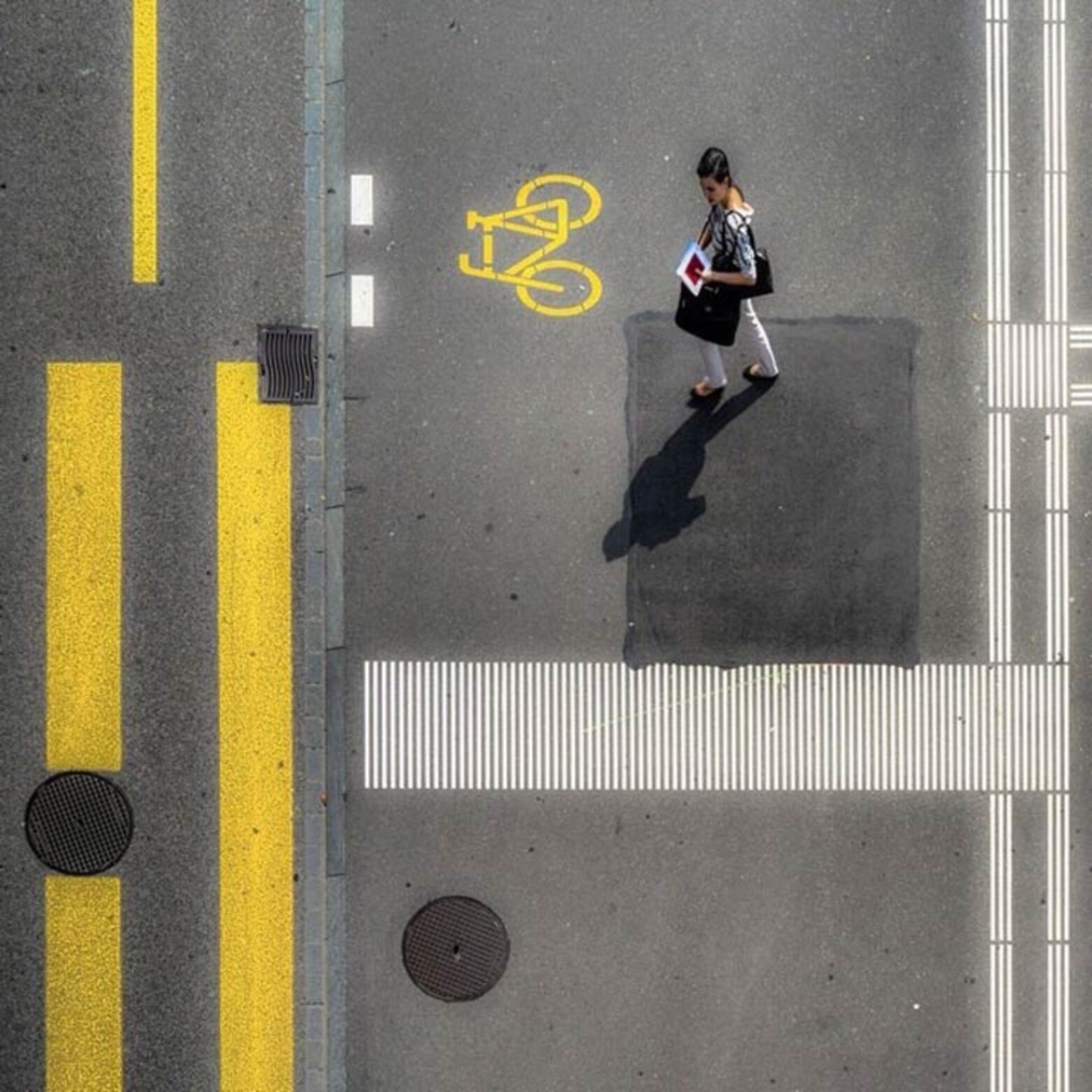

Seine kontrastreichen Fotos gleichen Gemälden, auf denen er flüchtige Momente einfängt. Häufig sind die Bilder stark unter- oder überbelichtet. Und fast immer setzt Jürg Lauber Menschen in Szene, die ihm zufällig vor die Linse laufen. Wir haben den 56-jährigen Stadtzürcher auf die Redaktion eingeladen und mit ihm über seinen besonderen Stil gesprochen. Erfahren haben wir auch, wie aus dem IT-Spezialisten vor sechs Jahren ein Fotograf wurde, der jeden Tag schon fast zwanghaft rausmuss. So viel sei schon mal verraten: Es hat mit seinem Sabbatical zu tun, das er nicht auf den Malediven verbrachte.

Du fotografierst nur in der Stadt Zürich. Ist das nicht etwas langweilig?

Ich bin ein Kind der Strasse, wenn man so will (lacht). Mein Arbeitsort ist der öffentliche Raum. Ich fotografiere Menschen, die sich zufällig am selben Ort wie ich aufhalten. Keine Situation gleicht der anderen. Zürich ist da «nur» die Kulisse. Nein, langweilig wird mir nicht.

Deine düsteren oder überbelichteten Bilder stechen auf Instagram sofort ins Auge. Ich kann im Bruchteil einer Sekunde sagen: «Das ist ein Lauber-Bild.» Wie würdest du deinen Stil beschreiben?

Wenn ich fotografiere, sehe ich vor meinem inneren Auge schon, wie ich das Bild haben will. Meist entspricht das aber nicht dem Licht oder den Farben vor Ort. Also korrigiere ich an der Kamera die Belichtung. Zu Hause am Computer bearbeite ich das Foto dann noch so lange, bis es meinen Vorstellungen entspricht. Ich brauche kaum Zeit, um meine Fotos zu schiessen, die Kamera habe ich immer griffbereit. Aufwändig ist dann die Bearbeitung zu Hause.

Die berühmte, nervige Frage, die sich jeder Künstler anhören muss, stelle ich auch dir: Kannst du vom Fotografieren leben?

2015 habe ich mit Daniel Diezi den Bildband «Zürich in Bewegung» herausgegeben. Nach wie vor kommen Tantiemen rein, mal mehr, mal weniger. Zwei weitere Fotobände sind geplant. Weiter verkaufe ich meine Bilder im Grossformat, zum Beispiel aufgezogen auf Aluplatten. Das läuft sehr gut, seit ich eine professionelle Webseite habe. Ich kann vom Fotografieren leben, werde aber vermutlich nie reich damit (lacht). Kurz: Gemeinsam kommen meine Frau und ich gut über die Runden.

Stimmt es, dass du kaum Auftragsarbeiten übernimmst?

Genau, ich fotografiere mit wenigen Ausnahmen nur, was ich will – das ist der grosse Luxus. Ich muss mich nicht verstellen. Umso schöner, dass meine persönlichen Bilder und der Bildband so gut ankommen.

Es scheint, dass die Stimmung unter den Fotografen nicht die beste ist: Nach den Facebook-Kommentaren zu unserem Beitrag über den Zürich-Fotografen Cemil Erkoç könnte man meinen, dass man sich den Erfolg gegenseitig missgönnt. Was sagst du dazu?

Ein Vorteil, wenn man auf die sechzig zugeht: Man hat die nötige Distanz zu vielen Dingen. Es kümmert mich schlicht nicht. Ich mache mein Ding. Zudem soll der Betrachter – oder der Kunde – entscheiden, ob ihm ein Bild gefällt.

«Ein Vorteil, wenn man auf die sechzig zugeht: Man hat die nötige Distanz zu vielen Dingen.»

Bist du eigentlich schon lange im Geschäft?

Nein, im Gegenteil (lacht). Ich hatte zwar eine Schnupperlehre bei einem Fotografen gemacht, später noch ein Praktikum bei einer Bildagentur als Fotograf. Diese Auftragsarbeiten in einem starren Rahmen sagten mir damals nicht zu. Ich wollte Künstler sein, frei sein. Das wiederum fanden meine Eltern nicht so toll. Also landete ich im KV. Bis 2012 war ich dann in der IT-Branche tätig.

Und in diesen 30 Jahren hast du nicht fotografiert?

Kaum, höchstens mal in den Ferien. Dann, eben 2012, entschied ich mich für ein Sabbatical. Statt mich zum Beispiel für ein paar Wochen auf die Malediven zu verabschieden, liess ich mich einfach durch Zürich treiben und schoss Fotos mit meinem Smartphone. Das tat mir gut.

«Statt mich auf die Malediven zu verabschieden, liess ich mich durch Zürich treiben und schoss Fotos mit dem Smartphone.»

Deine Karriere als Fotograf hat also mit dem Handy begonnen? Eine richtige Kamera hattest du nicht?

Nein, ich war wirklich nur mit dem Smartphone unterwegs. Es war die Zeit, als Instagram bekannt wurde. Mir haben das 1:1-Format und die Retro-Filter gefallen, die mich an die ersten Polaroid-Fotos erinnert haben. Bald habe ich mir aber doch eine bessere Kamera gekauft, weil mich die Qualität der Handy-Fotos zunehmend störte. Dann ging alles sehr schnell. Ich bin jeden Tag draussen. Es ist wie beim Musikmachen: Wenn du nicht täglich übst, wirst du nicht besser.

Was für eine Rolle spielen Instagram und Facebook heute für dich?

Während meines Zürich-Foto-Sabbaticals habe ich mir zum Ziel gesetzt, jeden Tag ein Foto auf Instagram hochzuladen. Einfach auch, um Feedback zu erhalten. Ein Stück weit ist es auch heute noch so. Grundsätzlich mache ich aber keine Fotos, um möglichst viele Follower zu gewinnen. Da müsste ich wohl meinen Stil anpassen und massentauglichere Fotos machen (lacht).

«Ich mache keine Fotos, um möglichst viele Follower zu gewinnen. Da müsste ich wohl meinen Stil anpassen.»

Wo in Zürich fotografierst du eigentlich am liebsten?

Überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Oft bin ich im Hauptbahnhof oder im ShopVille anzutreffen. Eine grelle Wand zum Beispiel oder schlichte Architektur ist eine ideale Bühne, um Menschen in Szene zu setzen. Der Stadtteil Zürich-West hat es mir auch angetan – und natürlich die Bahnhofstrasse oder der Sechseläutenplatz. So genau kann ich diese Frage aber gar nicht beantworten: Die ganze Stadt Zürich – und wie sie sich seit den 80er-Jahren rasant verändert – fasziniert mich einfach.

Als Nächstes wollen wir Michelle Hunziker porträtieren. Hast du eine Frage an sie?

Neben ihren Fotografien macht Michelle auch tolle Animationen und Motion Graphics. Mich interessiert, ob sie lieber fotografiert oder animierte Filme produziert – und wie ihre berufliche Zukunft aussieht.